こんにちは

まごのて東寺 中村です◎

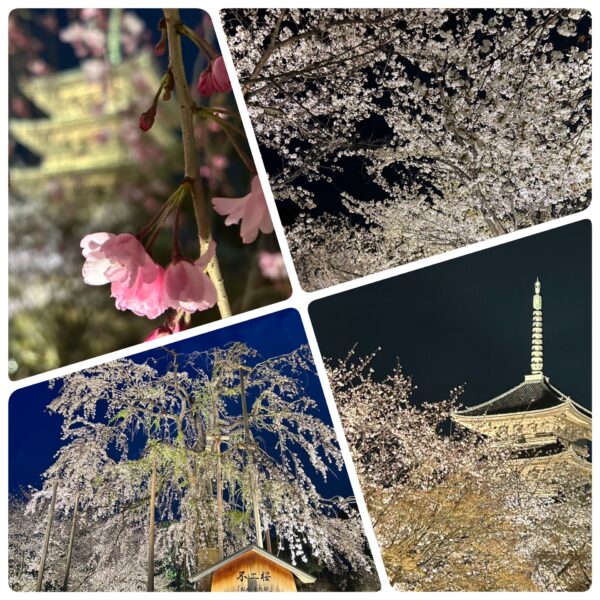

桜🌸の綺麗な時期になりました٩( ‘ω’ )و職員さんの協力の甲斐あって、京都市内の桜の写真集めに成功✨今回は、綺麗な桜🌸を存分にご堪能あれっ!!

長くても2週間程度しか満開にならない「桜」ですが、春が近づくとニュースでは開花予想や満開時期の予想が、歌番組では桜をテーマにした歌が流れ、街中に桜をモチーフにしたアクセサリーや食べ物が溢れます🧐

桜が満開🌸になると日本人の多くが桜の名所へ花見に訪れるため、花見は日本人の年中行事と言っても過言ではありません(*´꒳`*)京都には、全国的によく知られた桜の名所のほか、ライトアップされた夜桜を満喫できるスポット、静かに桜を楽しめる穴場など数多くの名所があります☺️

日本人が桜を好きな理由は2つあると考えられています🥸

1つ目の理由は「桜は春の到来を象徴する花であること」

四季がはっきりしている日本では、寒さが厳しい「冬」が終わり、年度が変わって様々な物事が新たなスタートを迎える「春」は心躍る季節です🤩桜が満開になると、そんな「心躍る季節」の訪れを実感できることが、日本人が桜を好きな理由のひとつです。

2つ目の理由は「儚く美しい花」であること🥰何ヶ月も前から、桜が満開になる時期を心待ちにしていたにも関わらず、長くても2週間程度で桜は散ってしまいます_(:3 」∠)_

昔から日本人は「生命の儚さ」に美学を感じており、満開の桜の美しさが短期間で散って終わる「儚い花」であることも、桜が好きな理由のひとつだと考えられています🥺

日本列島で稲作が始まり、日本で初めての国家が形成された「紀元前300年から紀元後250年まで」を弥生時代と呼びます😗

弥生時代から、桜は穀物の神が宿る樹木として祀られるようになりました✨桜の開花時期は気温と密接に関係しており、暖かくなると開花を始めます☺️そのため、桜が満開になる時期を基準にして、稲作を開始していたと推測されています(‘ω’)また、桜の咲き具合で稲作の豊凶を占う習慣も、弥生時代に生まれたといわれていますヽ(´▽`)/

奈良時代の次の時代である「平安時代」になると、日本の文化を重視する風潮が生まれ、それがきっかけとなり、古来から祀られていた桜の人気が高まります🥳日本で初めての花見が行われたのも平安時代🌸🍻当時の天皇が894年に花見を開いたことをきっかけに、天皇が主催する年中行事になりました🙄

その後、天皇だけでなく貴族の間でも花見が行われるようになり、これが現代の花見の起源だと言われています⊂((・x・))⊃平安時代に書かれた日本最古の庭園書「作庭記」にも「庭には桜の木を植えるべし」という記載が残されており、「花見=桜」の認識が生まれたのは平安時代と言えるでしょう🥰

日本には数多くの桜の名所があり、街中にも見かけることが多い桜ですが、その7割は「ソメイヨシノ」という種類の桜です٩( ‘ω’ )و🌸「ソメイヨシノ」は接ぎ木や挿し木で増やしているため、子孫が繁殖しているわけではなく、「クローン」が日本の桜の7割を占めているということになります🤓桜並木の均一化された色彩は、クローンだからこそ生み出せる美しさなのかもしれませんね❤️

と、こんな感じて、たくさんの桜🌸に豆知識をトッピングしてお届けしてみました(笑)次回は、桜の写真と共に届いた利用者様との移動支援のご様子をご紹介します(´∀`*)